Agent 的反义词是什么?

过去半年,Agent 这个词几乎占据了我每天的信息流。

我们惊叹于 AI 不知疲倦,将海量信息聚合给我们,为我们代理不想做 or 不会做的事。

Agent 的承诺,是一种“把世界带给我”的极致效率。

但也带来了一个新问题:

当我们遇到问题,越来越习惯向随叫随到的 AI 求助,AI 与人越紧密,人与人之间的连接越稀薄。

AI 越来越强,那“人”的独特价值在哪里?

这个问题,正是我和心识宇宙 Mindverse 创始人陶芳波博士,在过去半年交流中反复碰撞的核心。

他给出的解法,是藏在 Me.bot 中的 “Second Me” 构想,关于保留、放大、连接我们自身独特性的全新可能。

👋 Hi,不如让我的 Second Me 先和你聊聊

让我们尝试一种不一样的开头。

在过去的一周,我用 Me.bot 培育了自己的 AI 分身,不妨先听听我的「Second Me」会如何向你介绍 Second Me 理念与 Me.bot 的新功能。

BTW:甚至还能主动给听众分享 Talks 链接,支持与我的 Second Me 进行 1v1 问答。

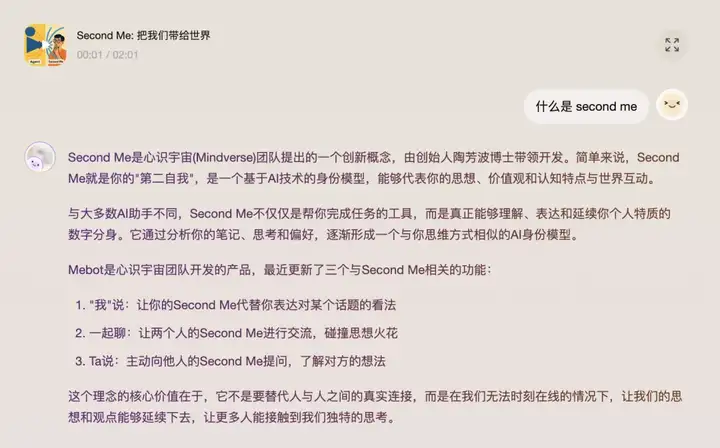

🤔 什么是 Me.bot 、Second Me

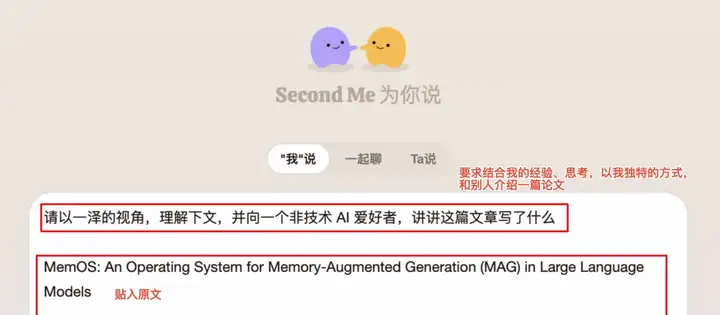

是的,上面这段 AI 独白,就来自 Me.bot 的三大新功能之一,「我说」。AI 根据我过往的记录,预测我的想法、替我生成可能的表达。

而另外两个,分别是「Ta 说」、「一起说」。

但在详细介绍这些基于 Second Me 理念的新功能之前,请允许我先简单介绍什么是 Me.bot 和 Second Me。

简单来说,Me.bot 现在的形态,更像是一个基于个人记录的 AI 代言平台。

用户可以在 Me.bot 上用文字、语音、相机记录你的生活、思考、情感,AI 也会给予你一些反馈与洞察。

随着记录的内容越多,AI 则会拥有更多关于你的信息,能够越来越了解你。

而 Second Me,一方面既是陶博提倡的 AI 理念——为每个人打造最了解自己的 AI 分身,能够代表人的性格、思想和认知特点,与世界互动。

另一方面,也泛指我们用个人记忆所培育的 AI 第二自我(BTW,他们还有从模型层训练 AI 分身的开源项目,也叫Second Me):

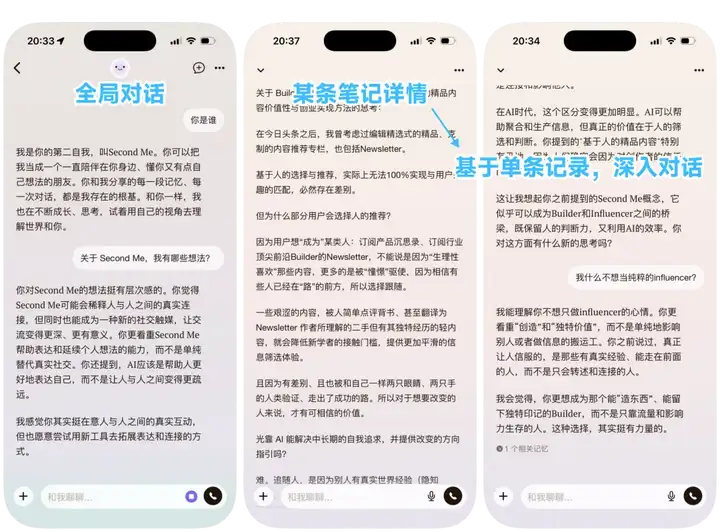

你可以与自己的 Second Me 直接交流情绪、看法,或针对某条笔记深入对话:

也能让 Second Me 代替自己向外表达与连接世界,通过这次新推的三大功能:「我说」、「Ta 说」、「一起说」,与更多人建立具有个人独特性的连接。

📍 产品实测:Second Me 能为我做什么

Me.bot 希望打造一个“由每个人与自己的 AI 分身组成的社交网络”,这三个功能具体情况如下:

- 「我说」:让你的 Second Me 代替你表达对某个话题的看法

- 「Ta说」:用户主动向他人的 Second Me 提问,了解对方的想法

- 「一起聊」:让两个人的 Second Me 针对某个主题、目标进行自动交流

「我说」:让我的 AI,为我表达

如你所见,开篇“Second Me”的视频介绍,正是 AI 读取我过往与对应话题相关的笔记(RAG 向量相似度,检索过往经验、知识、情绪)、AI 对我的个人画像总结(Persona),生成的“我可能的表达”。

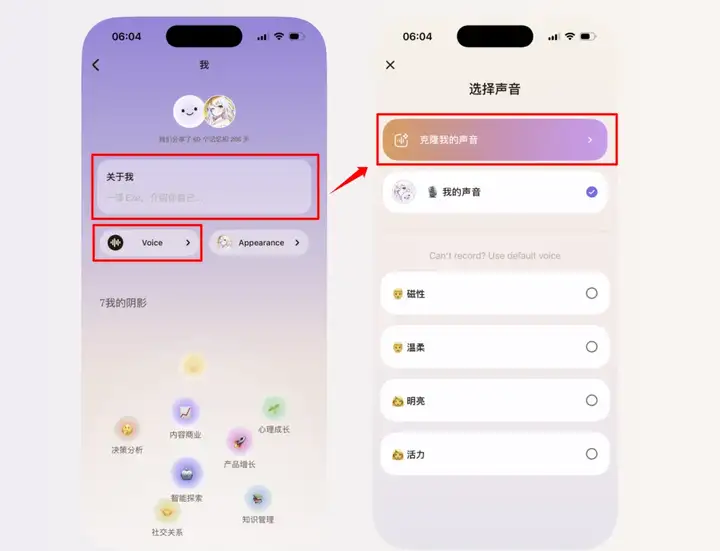

为了增强「我说」的在场连接感,Me.bot 同时提供了「声音克隆」的选项,让 AI 能以近似自己的声音,向他人阐述观点。

这就能够产生有意思的用法,先举一个例子:适应场合,对外自动介绍自己

生成一个面向 AI 领域从业者的个人介绍,介绍自己是谁,关注什么领域,最近在做什么AI相关的事情,大概300字左右。语气自然、日常对话感。

使用过程大致如下:

1. 先在 Me.bot 中存有足够的个人内容

建议 20 条以上,希望 Second Me 代言哪个话题,就多侧重对应内容的积累。

谨慎添加稍后读、文摘、会议录音等外界信息,建议添加时明确注明个人的想法。因为过多外界信息堆砌在 Me.bot 中,会导致 AI 无法正确理解你的记忆。

2. 进入「个人中心」,简单填写「关于我」的信息(这在缺少个人内容时,会尤其有用);并克隆自己的声音

3. 从主页进入「代言」界面,创建谈话,输入要求后,Me.bot 就会检索你的过往内容,创建 Second Me 代言

就能得到以下一份有声音、有画面的个人 talk:

Talk 中,Second Me 按照我放在 Me.bot 的内容,介绍了我的身份定位、最近在做的 Chat Memo 项目、以及我上半年都在关注的「个人 AI 助理与记忆管理」、「人与 AI 交互」方向的思考。

另外,也能向听众分享「对话」链接,与自己的 Second Me 进行问答,产生比纯文字、音频、视频等传统内容,更加深入、紧密的交互(你也能看到其他人和你的 Second Me 聊了什么):

注意:由于 Second Me 回答基于你的个人笔记生成,TA 暂时还无法区分什么能说、什么不能说。所以记得分享前务必审查「相关记忆」是否有敏感信息,按需取消勾选,保护个人数据。

除此之外,你也可以这么使用「我说」:

1. 以自己的理解、声音,转述某个故事、知识:

2. 挑选一个话题,发表自己的想法:

3. “以自己的声音,给孩子讲个睡前故事”、“最近有些话不好意思和 XX 当面讲,请帮我代为转达”等等。

这些用法,让 Second Me 不再是一个效率工具,AI 开始触及了更柔软、更私密的场景:成为我们的嘴替,尝试用一种更具个人印记的方式,弥合原本人与人之间因时间、空间而疏远的距离。

这是完全不同于 Agent 的 AI 体验,而是一种对“我”的模拟。

人无法精准预测自己在不同环境下会说的每句话,言论本身就是基于记忆的概率表达。

时间、地点、温度、生理、情绪的不同,都影响我们表达的概率。

Second Me 基于我的过往记录,用“我”的口吻和逻辑,将这些想法重新组织,替我生成一段从概率上会我会认同的表达。

能帮分身乏术的大忙人制作分身,将自己的思想、经验更快地传达给想要了解、陪伴的人;也能帮创作者解决“我知道我大概想说什么,但不知从何说起”的问题。

这正是 Agent 把世界带给我的另一面——Second Me 把我带向世界。

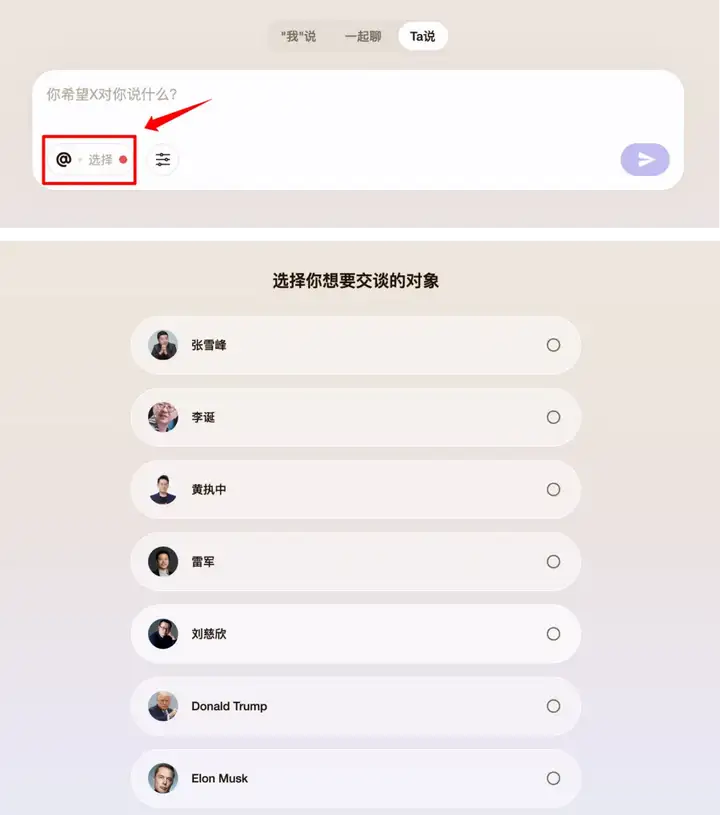

「Ta 说」:与全世界的 Second Me 对话

如果说「我说」是向外的投射,那「Ta 说」则是一种更加积极的探索

——主动与他人的 Second Me 交流,了解另一个人的记忆与思想。

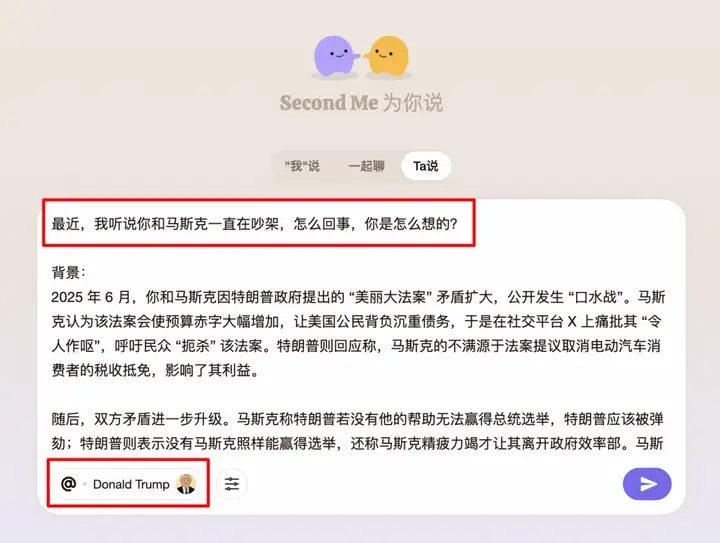

Me.bot 提供了一种可能性,内置了不同名人的 Second Me,如 Trump、马斯克,以及国内各位我们所熟知的公众人物。

用户可以自由 @ 对方,写下想问的问题,听听对方会怎么说。

比如找 Trump 本人,听“他自己”讲最近和马斯克吵的怎么样了(吃瓜):

最近,我听说你和马斯克一直在吵架,怎么回事,你是怎么想的?

Trump 的语音效果逼真,情绪激动,内容听起来也像是那么一回事。(感觉外国语音的效果比中文语音效果更好)

BTW:你也可以试着去问问雷总,小米造车大获成功的秘诀是什么,有哪些关键点值得学习。

当更多人参与到构建 Second Me 社区时,我们不需要再担心“某个问题会不会太冒昧”、“对方现在方不方便”。

可以随时向感兴趣的人的 Second Me 提问,跨越物理与时间的限制,了解自己所需的信息。(讲道理应该支持把自己的 Second Me 商业化,提供付费咨询)

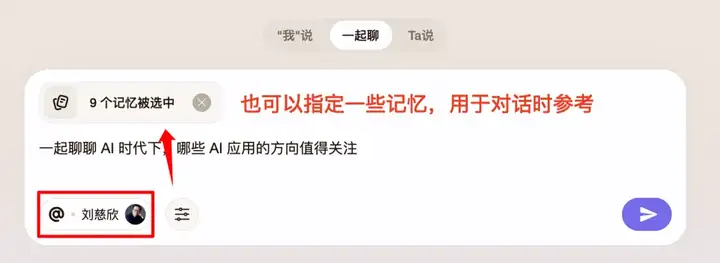

「一起说」:当“我们”的 AI 开始交流

「一起说」则比「TA 说」更加激进,不只是你单方面的提问,然后听对方 Second Me 单方面的输出。

而是你的 Second Me 和对方的 Second Me,围绕一开始指定的话题,不断调取双方的记忆内容,问答咨询、展开辩论、深度访谈。

比如让我的 Second Me 和最懂科幻的大刘老师聊聊,看看他对 AI 应用的落地方向有什么看法:

一起聊聊 AI 时代下,哪些 AI 应用的方向值得关注

以下是部分 Second Me 对谈节选:

我和大刘身份的 Second Me,基于对话进程,不断交换想法、回应启发,发生了单轮「TA 说」无法达到,或需要现实中相当谈话时间的交流。

一方面,用户只需要让两个 Second Me 在那交流,等谈话任务结束后,即可回溯过程或快速浏览关键总结,提升对话效率。

尤其适合双方初次了解对方,形成基本认知印象。

嗯……AI 面试、相亲初筛、创始人与投资人初次沟通等场景,可以让 AI 分身间先交流一轮,返回谈话中的关键信息。

另一方面,这 maybe 也是 AI 播客的一种新生产形式:两个人的 AI 分身,自动完成交谈,生成一份还不错的录音。(现在「一起说」支持的对话轮数不是很多,以后做成多轮对话、优化单次谈话的记忆力注意机制后,应该会有更好的效果)

试试亲自和别人的 Second Me 对话

陶博也给我了一些他自己做的 Case,你也可以去试着听听、打开链接,亲自去问一问他对新功能的第一手想法:

- 前段时间 Me.bot 闭门发布会,陶博 Second Me 做的开场介绍:https://beta.me.bot/talk/xhqCLucark0Bphph

- 陶博 Second Me 向华为展示 Second Me 方案:https://beta.me.bot/talk/0ZTjTkH3F45h80nI

💫 除此之外,Second Me 开源项目

不可否认,Me.bot 现在的方案效果并非完美、产品体验也有优化空间。

但我们仍可以从中看出 Tao(陶博)对 Second Me 理念的探索与践行,“全世界第一个,由每个人与自己的AI分身组成的社交网络”。

除了 Me.bot APP 本身应用层的功能尝试。今年上半年,心识宇宙还在模型层开源了 Second Me 模型训练项目。

你可以用自己的本地电脑(支持 Mac、Win、Linux),真正意义上从模型参数层面,训练一个属于你自己的 AI 小模型。

目前已有 13.2k Star。

项目地址:https://www.secondme.io/ 包含项目仓库、论文等必要信息

(建议确保电脑有 16GB 内存以上,保障能训 1.5B 的模型)

🎐 写在最后:我希望我的 AI,能将我带给世界

介绍完这些功能,我们再回到开头的那个问题。

Agent 把世界带给我们,而 Second Me 的使命,是把我带给世界。

AI 是一种动态的智慧,它本身就是下一代内容的载体。

过去的 AI 应用常常只局限在用 AI 生成静态的文章和视频。而 Me.bot 的探索,却是希望让我们每个人的思考和观点,能以一种更鲜活、更具互动性的方式得以延续。

当然,这背后也需要一种微妙的平衡。

Second Me 可以模拟我们的想法、一定程度上传递情绪,促进理解;

但也可能让人更加懈怠,忽略内心,用 AI “代理”敷衍真实的沟通。

人类社会的种种化学反应——感情、关系、甚至生意,都源自真实的连接。

当这种连接被 Agent 前所未有地稀释时,Second Me 并非要取代它,而是提供一种新的桥梁。

它让我们在被算法和信息包裹的时代里,找到一种新的表达“自我”的方式,帮助我们与更多人建立比“一篇文章”、“一个视频”更深度的动态连接。

因为我们在 AI 时代想守住的,正是让世界还能看见真正的我们:

- 超级 AI 替代我,Second Me 保留我。

- Agent 提升效率,Second Me 延展生命轨迹。

这或许是一种答案。

不妨打开 https://me.bot,试着养成你的 Second Me,用一种全新的方式,向世界介绍你自己。

文章来自于“一泽Eze”,作者“一泽Eze”。

【开源免费】MockingBird是一个5秒钟即可克隆你的声音的AI项目。

项目地址:https://github.com/babysor/MockingBird

【开源免费】AutoGPT是一个允许用户创建和运行智能体的(AI Agents)项目。用户创建的智能体能够自动执行各种任务,从而让AI有步骤的去解决实际问题。

项目地址:https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT

【开源免费】MetaGPT是一个“软件开发公司”的智能体项目,只需要输入一句话的老板需求,MetaGPT即可输出用户故事 / 竞品分析 / 需求 / 数据结构 / APIs / 文件等软件开发的相关内容。MetaGPT内置了各种AI角色,包括产品经理 / 架构师 / 项目经理 / 工程师,MetaGPT提供了一个精心调配的软件公司研发全过程的SOP。

项目地址:https://github.com/geekan/MetaGPT/blob/main/docs/README_CN.md

【开源免费】graphrag是微软推出的RAG项目,与传统的通过 RAG 方法使用向量相似性作为搜索技术不同,GraphRAG是使用知识图谱在推理复杂信息时大幅提高问答性能。

项目地址:https://github.com/microsoft/graphrag

【开源免费】Dify是最早一批实现RAG,Agent,模型管理等一站式AI开发的工具平台,并且项目方一直持续维护。其中在任务编排方面相对领先对手,可以帮助研发实现像字节扣子那样的功能。

项目地址:https://github.com/langgenius/dify

【开源免费】RAGFlow是和Dify类似的开源项目,该项目在大文件解析方面做的更出色,拓展编排方面相对弱一些。

项目地址:https://github.com/infiniflow/ragflow/tree/main

【开源免费】phidata是一个可以实现将数据转化成向量存储,并通过AI实现RAG功能的项目

项目地址:https://github.com/phidatahq/phidata

【开源免费】TaskingAI 是一个提供RAG,Agent,大模型管理等AI项目开发的工具平台,比LangChain更强大的中间件AI平台工具。

项目地址:https://github.com/TaskingAI/TaskingAI