01

横向对比,中欧加的AI监管/立法情况如何?

人工智能,引发了全球新一轮的创业浪潮。2025年6月11日,由广东省人工智能产业协会法律专委会主办,隆安湾区人工智能法律研究中心、隆安广州制裁与双反专业委员会、AI合规圈承办了以《「AI出海」加拿大的机遇与风险》为题的专题沙龙。

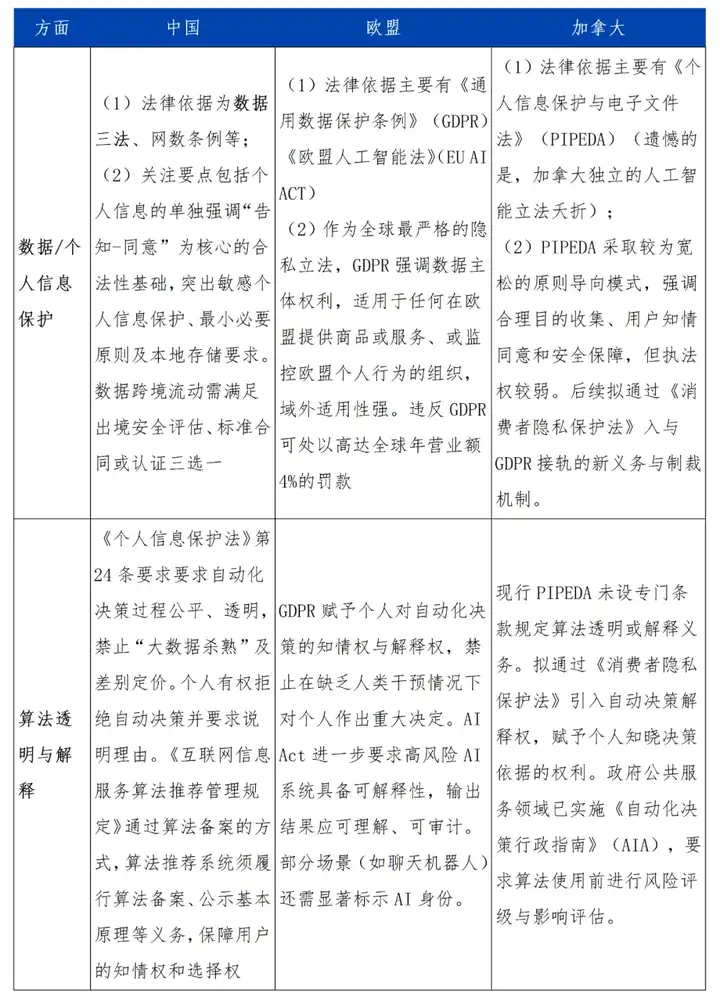

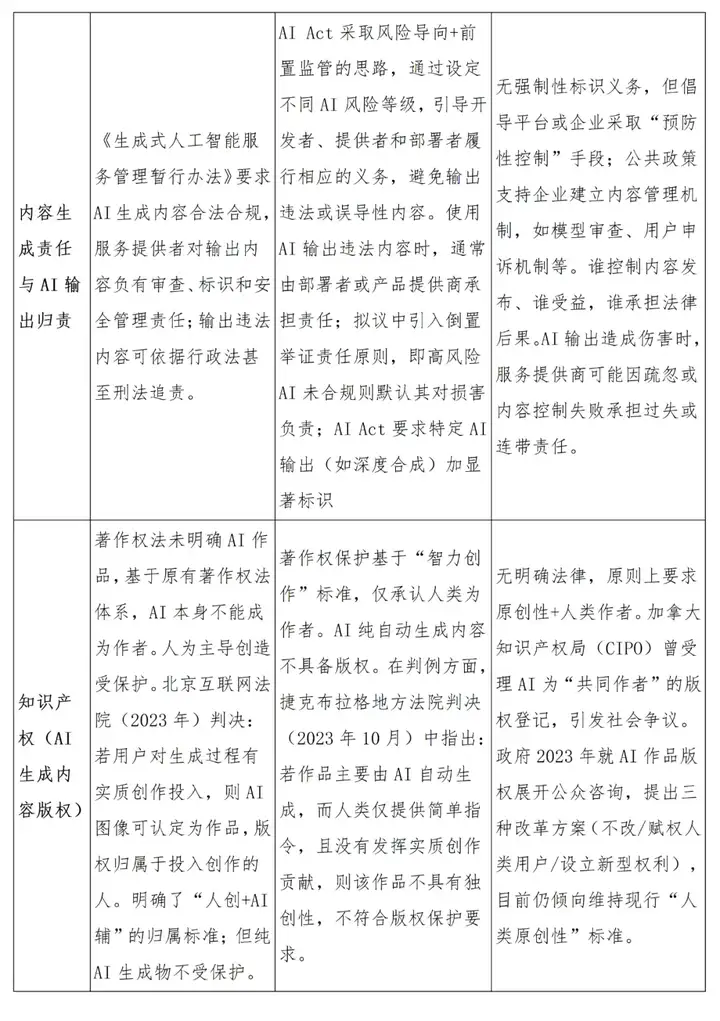

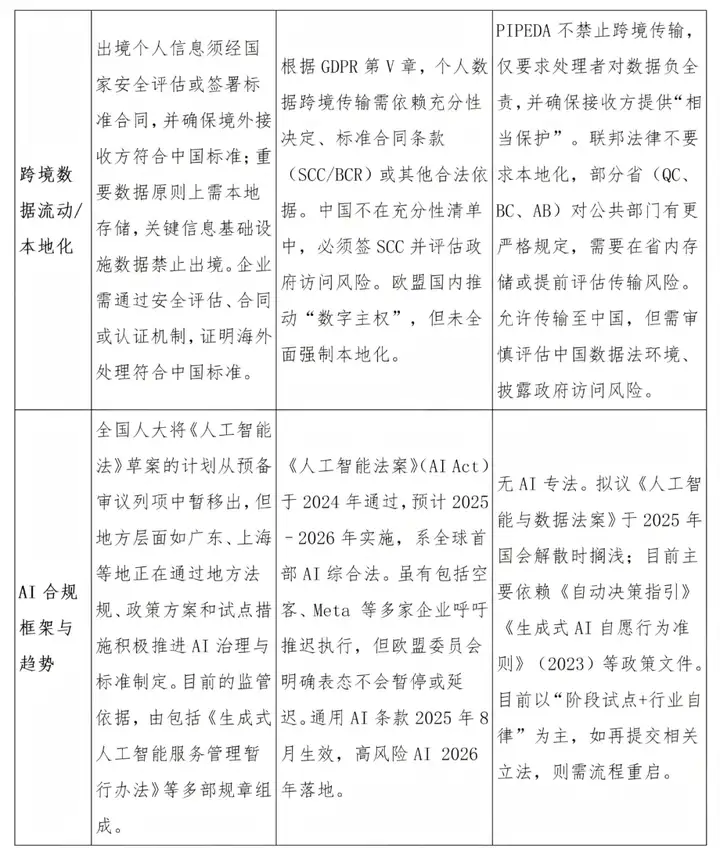

为了更好地帮助中国企业获得更加完备的全球化视野,我们结合中国、欧盟、加拿大三区域的人工智能制度,从数据安全、算法透明度、生成内容责任、知识产权、跨境数据流动以及AI合规要求等角度,简析三区域现行的AI相关法律和监管框架,帮助企业提前洞察合规风险,更好地完成全球化布局。

02

从理解到应对:企业应构建跨法域合规力

通过梳理中国、欧盟与加拿大在人工智能与数据治理领域的关键监管要点后,我们可以看出,尽管三区域的法律制度背景和监管路径存在差异,但在多个核心议题上已表现出趋同态势。基于上述表格所列的比较维度,以下内容将围绕数据保护、算法透明、生成内容责任、知识产权归属、跨境数据流动及合规趋势等六个方面,进一步总结三区域监管共识,并结合企业实践给出应对建议。

01 数据保护趋严:三区域均注重“知情—同意”

在全球数据保护监管日益收紧的背景下,中国、欧盟和加拿大虽各有立法传统,但均已构建较为完整的数据合规体系。例如,中国《个人信息保护法》要求敏感个人信息需单独同意,欧盟 GDPR 规定同意必须 “具体、清晰且可撤回”,加拿大 PIPEDA 虽宽松但也明确 “同意需基于充分知情”,与 GDPR 接轨。企业在进入对应区域的市场时,应建立透明的数据处理机制,覆盖数据收集、使用、存储与删除的全生命周期。

02 跨境流动监管分化,合规策略需因地制宜

三区域虽在跨境数据传输方式上各有侧重,但共同强调风险评估与保护义务。中国要求本地存储与出境安全评估;欧盟依赖SCC与风险披露;加拿大虽然整体上较为宽松,但企业仍对数据处理负最终责任。因此,企业应制定差异化、有针对性的出境管理方案,并保存传输协议、安全审查和境外接收方履责材料,以备监管核查。

03 算法可解释性成共识,产品设计需嵌入人机协同

中、欧、加三区域监管框架均逐步强化对生成类算法的透明度要求,尤其是在应对误导性内容与虚假信息传播风险方面。企业作为服务提供者应显著标识AI生成内容,明确区分人类创作与机器生成,防止公众将AI输出误认为真实或官方信息。涉及自动化决策场景的,应为用户提供拒绝纯自动化决策的选项,并说明相关依据,保障用户知情权和选择权。

04 内容输出有责,平台需建防控机制

中、欧、加三区域在生成式AI的内容输出责任方面呈现趋同态势,普遍采纳“谁控制,谁负责”的基本原则。企业如提供生成类AI服务,应建立完善的内容管理机制,包括对训练数据与输出内容的审查过滤系统、用户举报与申诉渠道等合规环节。针对敏感领域或高风险场景,建议引入人工复核流程,以加强人类监督和风险把控。同时,企业应在用户协议中明确生成内容的责任边界和使用限制,合理划分平台与用户之间的权利义务,降低潜在的法律争议与合规风险。

05 纯粹AI生成内容不能直接享有作品版权,人类参与的AI生成内容需结合人类实质贡献进行判断

尽管生成物是否具备版权保护仍存在争议,但中、欧、加三地普遍不承认纯由AI自动生成的内容享有著作权。唯有在用户对生成过程作出实质性创作贡献的情况下,相关内容才有可能构成受保护的作品。企业在将AI生成内容用于商业用途时,应妥善记录生成过程,明确人类在创作中的角色,并在版权声明、授权使用和商业变现等环节谨慎操作,以防引发归属争议或侵犯他人权益。

06 合规节奏各异,趋势趋同

目前,中国尚未出台统一的人工智能基础性法律,现行治理主要依赖《生成式人工智能服务管理暂行办法》等部门规章;欧盟则已正式通过《人工智能法案》,建立了全球首个涵盖全生命周期的强制性AI监管框架,尤其对高风险系统设定了明确的前置义务与合规标准;加拿大方面,尚无正式AI专法,主要通过行业自律与政府发布的政策指引开展软性治理。企业在布局AI产品落地时,应持续动态跟踪各地区的立法进展,并优先选择监管机制明确、法律适用预期稳定的市场,以控制合规成本和法律风险。

03

结语:从规则适应者,到全球治理参与者

当前,人工智能正加速重塑全球技术格局,也推动各国围绕数据治理、算法监管与内容责任等议题构建各自的制度体系。中、欧、加三区域虽路径不同,但在核心监管原则上已初现共识,这为企业识别风险与布局合规提供了基础判断。但真正的挑战,不止于“看懂规则”,更在于“如何定位自己”。

早在2023年,中国正式发布《全球人工智能治理倡议》,提出以人为本、技术可控、规则共建为核心原则,呼吁发展中国家在全球AI治理中提升代表性与话语权。 对于正走向全球市场的AI企业而言,这既是压力,更是机会。在规则未完全成型的当下,越早理解不同法域的监管逻辑,越能在不确定中把握战略主动。

全球AI合规,不应仅仅被动适应已有规则,更应主动参与、预判趋势、影响共识。唯有将“法律意识”内嵌进技术逻辑与产品设计,企业才能真正穿越监管周期,与全球AI治理体系共同成长。

文章来自于“AI合规圈”,作者“AI合规圈”。