今天,是9月1号。

可能很多朋友还不知道,今天,有个跟整个行业都相关的法规,开始正式实行了。

这个的影响,非常的深远,说会改变整个互联网上AI内容的生态都不为过。

那就是今年3月印发的《人工智能生成合成内容标识办法》,还有为了配套《标识办法》,强制性国家标准《网络安全技术 人工智能生成合成内容标识方法》,都从9月1号,也就是今天,开始正式执行。

这个事情感觉没啥人讨论和关注,但是我觉得还是,通俗易懂的给大家解读一下,因为他的影响很广泛,也跟我们每个人,不管你是从业者、还是使用者,都息息相关。

这套组合拳,就是为了解决一个日益严重的问题,就是AI正在用海量真假难辨的内容,来恶心我们的信息渠道,我自己写过好几篇类似这样的内容:现在的搜索引擎,快被AI垃圾淹成赛博粪坑了。

还有之前的三只羊事件,用AI克隆声音造谣、抹黑别人,甚至进行诈骗,简直防不胜防。

还有小红书、抖音上等等,充斥着大量的垃圾AI内容。

当互联网上充斥着AI生成的虚假信息,我们就像生活在一个被哈哈镜包围的世界里,慢慢地,我们就失去了对真实的判断力。

这是一个非常危险的信号。

所以,这次出台的《标识办法》和配套的国标,就是要给所有AI生成的内容,打一个标签,办一个类似于身份证的东西。

让你一眼就能看出来,这玩意儿是人写的,还是AI造的。

我知道大家看政策原文肯定头大,所以我直接把最核心的东西通俗易懂的翻译成大白话,让你一次性读懂,这次《标识办法》到底说了什么。

以及你作为AI模型或应用提供方,应该怎么做;你作为使用AI工具辅助创作的创作者,应该怎么做。

在说两方怎么做之前,我还是先给大家一下,解读一下《标识办法》和国标的内容,这个标识,到底是个啥。

首先,《标识办法》里规定了,所有的境内AI模型或应用提供方,在给用户输出内容的时候,都需要打“标识”,“标识”有两种。

一种叫“显式标识”,另一种叫“隐式标识”。

一个一个说。

一. 显示标识

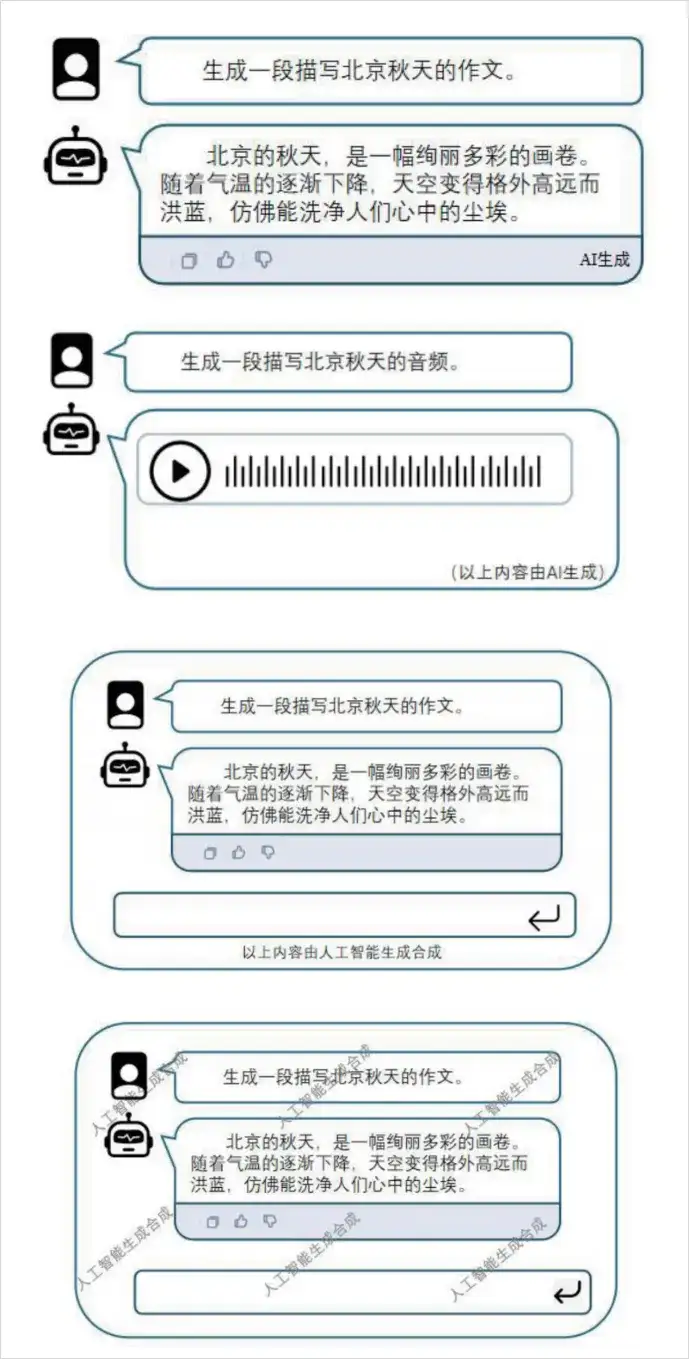

这个最好理解,就是当你看到一个AI大模型和AI应用给你生成信息的时候,它会明明白白地告诉你:“我是AI”。

模型和AI应用方,必须进行显性标识,要不然会违规,标识基本跟每个模态都有关系。

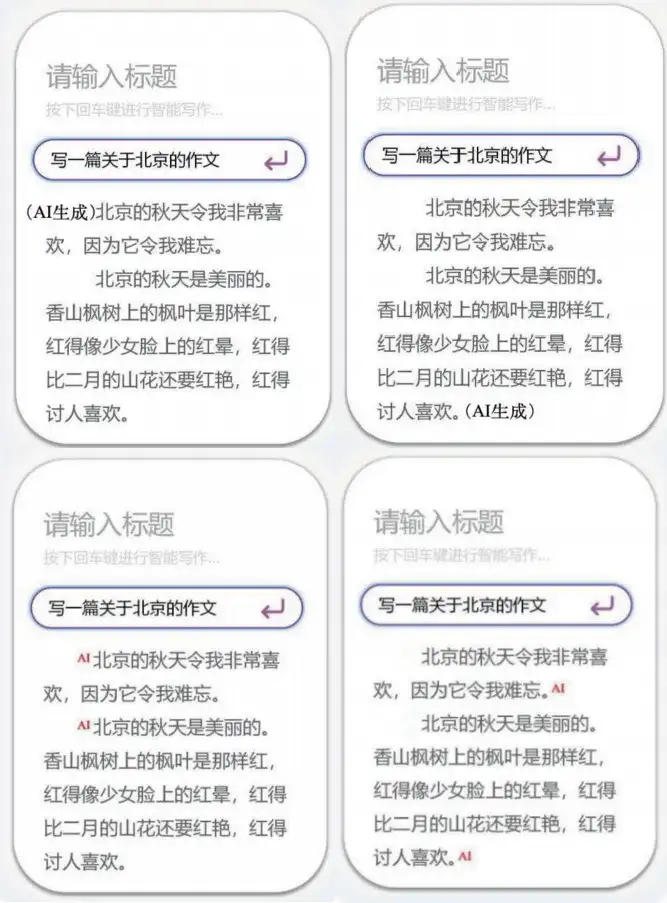

文本内容显式标识:

必须在开头、结尾或中间的某个位置,明确标出包含人工智能要素(“人工智能”或“AI”)和生成合成要素(“生成”和/或“合成”),也可以用一个“AI”的角标来表示,得至少标在文本起始、中间适当、末尾位置。

图片内容显式标识:必须在图片的边角位置打上文字,比如“AI/人工智能生成/合成”,而且,这个文字的高度,不能低于图片最短那条边的5%,也就是说,用小字号蒙混过关是不行的。

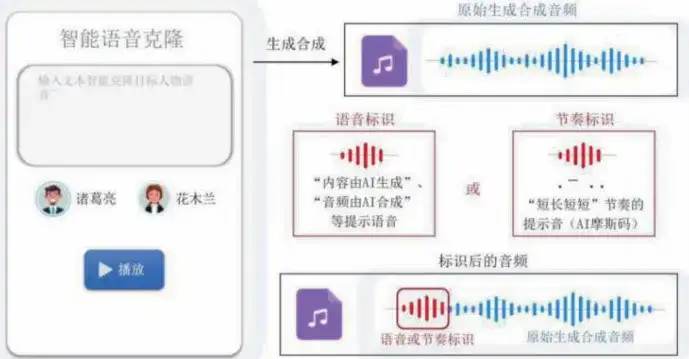

音频内容显式标识:

这个最有意思。生成出来的音频内容,要么是在音频开头或结尾,用语音直接说一句“由AI生成”,同时,语音标识应使用正常语速,大概就是120 字/min~160 字/min那种速度之间。

要么,是播放一段“短-长-短-短”的特殊节奏音,这是“AI”两个字母的摩斯电码。。。

视频内容显式标识:

和图片类似,必须在生成出来的视频画面的边角打上文字标识,可以位于视频起始、末尾、中间等适当位置,文字高度不应低于画面最短边长度的5%,同时,在正常播放速度下,持续时间不能少于2秒。

最后,在所有的AI模型或AI应用的交互界面上,也都要进行标识,可以在内容附近持续显示提示文字,或者在交互场景界面顶部、底部、背景等适当位置持续显示提示文字。

基本上,未来的所有AI模型或AI应用生成出来的任何模态的内容,都需要进行标识,用户在使用AI模型或AI应用生成出来的,也都会带有标识。

且根据《标识办法》第十条,任何组织和个人不得恶意删除、篡改、伪造、隐匿本办法规定的生成合成内容标识,不得为他人实施上述恶意行为提供工具或者服务,不得通过不正当标识手段损害他人合法权益。

否则,视为违法。

不过有一种情况可以例外。

就是根据《标识办法》第九条,用户申请服务提供者提供没有添加显式标识的生成合成内容的,服务提供者可以在通过用户协议明确用户的标识义务和使用责任后,提供不含显式标识的生成合成内容,并依法留存提供对象信息等相关日志不少于六个月。

这一条,它其实是给专业生产流程留的一条合规绿色通道。

有时候作为专业人员,你确实需要一份干净素材去做二次创作,比如影视后期、广告合成、出版排版、研究评测等等。

如果一上来就把显式大标签烙在画面上,那后续流程全乱了,根本没法做。

所以第九条允许服务提供者(即AI模型和AI应用提供方)在和特定用户签清楚使用责任和标识义务之后,可以提供不带显式标识的素材,但同时把对方的信息和相关日志留存不少于六个月,留痕可追责。

这一点,有些AI应用平台和他们的超级创作者已经在开始试水了。

但是还是要注意几个关键点。

第一,只是放开显式,不是放开隐式,元数据和数字水印该有一样不能少,否则就违反第五条和标准。

第二,这份不带显式标识的内容,一旦进入公开传播,你作为内容发布者还是得在发布平台例如公众号、小红书等等上主动声明并标注,平台那边也会按第六条再标识一次,这是闭环。

第三,你自己删标识永远是禁区,谁删谁担责。

用一句话总结就是,对专业环节友好,对公开传播严厉。

二. 隐形标识

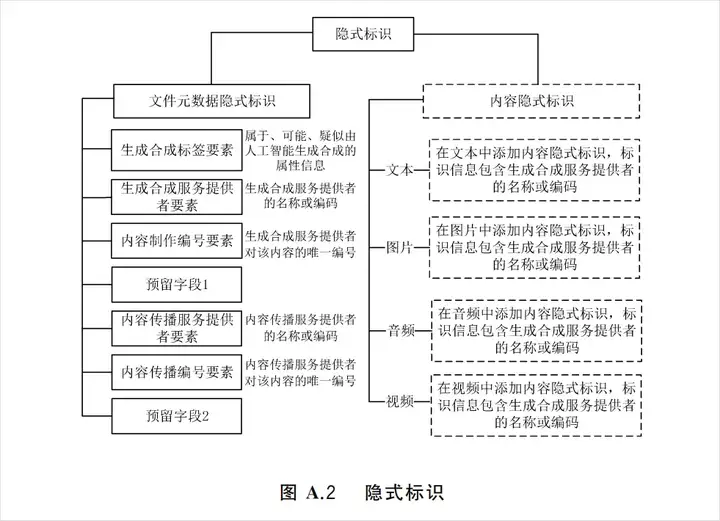

显性标识是给人看的,隐形标识其实就是给机器和监管看的。

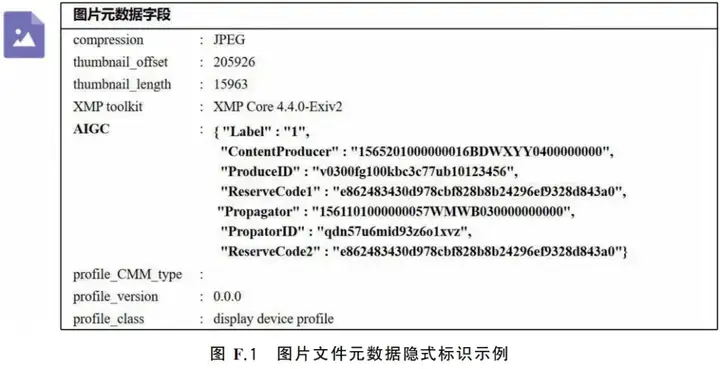

它像给内容塞了一张身份证外加指纹,藏在文件头的元数据里,不挡你的观看体验,但一旦出了事,就能顺着这串信息就能把来龙去脉复原,找到源头。

办法写得很明白,服务提供者要在生成合成内容的文件元数据里加隐形标识,至少包含三个信息:

这是不是AIGC、是谁生成的、这条内容的唯一编号。

同时鼓励再叠一层数字水印,提升溯源的韧性。

做法是往文件元数据里新增一个包含AIGC关键词的扩展字段,里面放一个小字典。

Label表示属性,支持三种状态:1是确定,2是可能,3是疑似;

ContentProducer和 ProducerID记录生成方及其内部编号,等到内容进入平台流转,平台要把自己这边的ContentPropagator和PropagateID写回去,链路就算闭环了。

然后还预留了ReservedCode1和ReservedCode2给安全加固用,比如做数字签名,防止被人半路改头换面。

属于人工智能生成合成的图片文件元数据隐式标识示例:

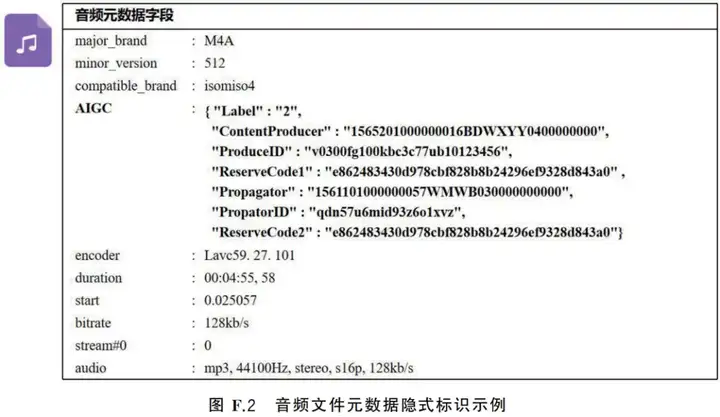

可能为人工智能生成合成的音频文件元数据隐式标识示例:

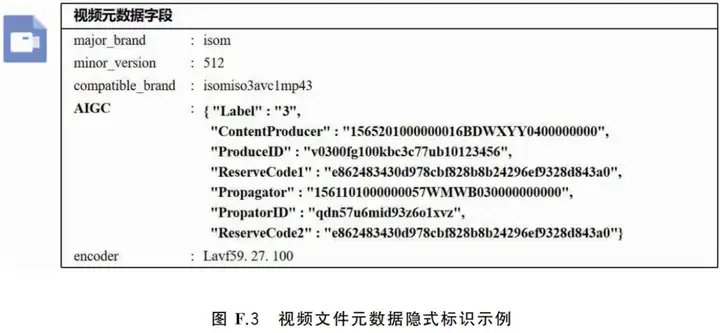

疑似为人工智能生成合成的视频文件元数据隐式标识示例:

内容隐形标识(比如数字水印等形式)在这版国标里是认可的方式,但不是强制项。

真正的硬要求是那份元数据隐形标识必须写,而且字段要齐。在《标识办法》里,也明确鼓励了加数字水印,等于是把看得见的证据和看不见的证据都要布上。

三. 我们应该怎么做

好了,讲完政策,我们来回答最关键的问题。

对我们到底有什么影响,我们应该怎么做?

如果你是产品创业者,AI工具提供方:

你的责任是最大的,从法规的限定上,你必须成为执行这些规则的第一责任人。

1. 之前如果没做这些标识的话,轻立刻升级你的产品。你的服务在生成任何内容时,必须默认按照上述国家标准,自动为用户生成的内容打上“显式标识”和“隐式标识”。

这必须成为产品功能的一部分,而不是一个可选项。

2. 修改用户协议,你需要在用户协议里明确告知用户这些标识的存在、样式和法律要求。

3. 可以提供豁免选项,但要谨慎,如上文所说,法规也留了一个口子。《管理办法》第九条提到,如果用户有特殊需求(比如商业设计、影视制作),可以申请不带显式标识的内容,你可以提供。

但前提是:你必须和用户通过协议明确,他有自行标识的义务和滥用的责任。你也必须依法记录这个用户的身份信息和相关日志,并保存至少六个月。

4. 如果你的服务是通过API提供给其他开发者,你同样有义务在生成的数据中包含隐式标识,并要求API调用方履行显式标识的义务。

如果你是一名使用AI的创作者或者博主:

你的角色是规则的使用者和传播者,所以,也得适应新的游戏规则。

当你使用AI工具创作并发布内容时,应当主动利用平台提供的功能进行标注。

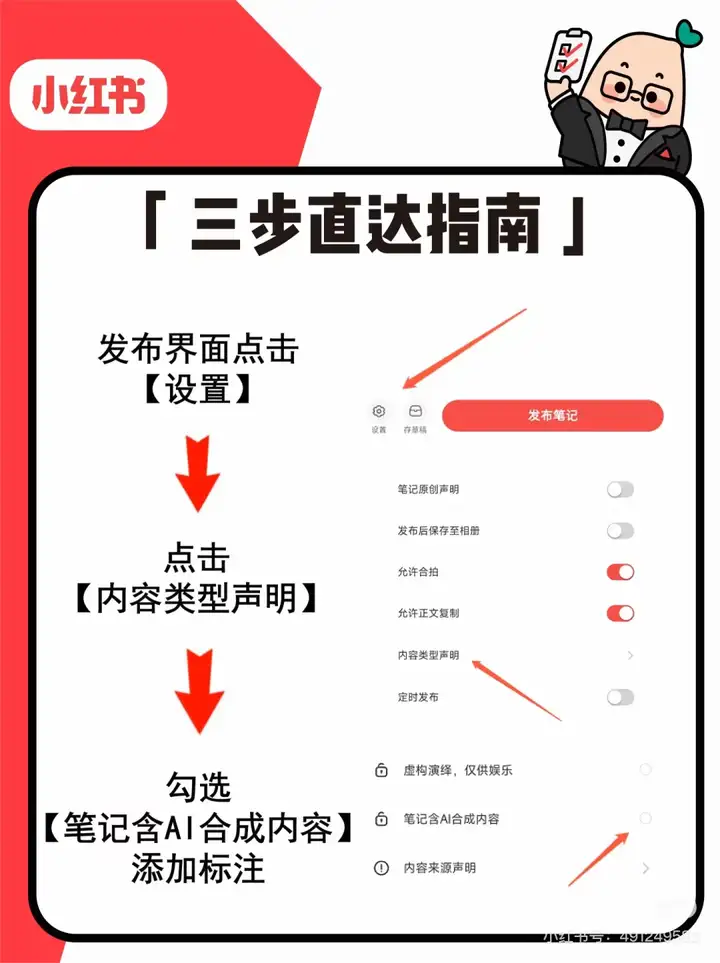

比如小红书前天刚发的。

这里我知道很多人有个疑惑,就是我写了一篇文章,或者做了一段视频,90%的内容都是我自己写的,只有10%的素材或者内容是用了AI生成,那我到底该不该在发布内容时进行声明和标注?

这里我直接给个答案。

根据第十条:用户使用网络信息内容传播服务发布生成合成内容的,应当主动声明并使用服务提供者提供的标识功能进行标识。

只要你的成品里实际呈现了AI产出,哪怕只占10%,也要声明,这套办法是按是否包含来管,不按占比来豁免。

用户在公开发布前,需要主动声明并把显式标识贴上去,这是写进条文的硬要求。平台那边也会读元数据、扫显式痕迹,如果没看到你标,又感觉像是AI,它会自己加一个疑似或可能的提示,你的账号的权重反而更被动。

但是如果我们一般只让AI改改错字、润色语序,这种情况行业里普遍解读是纯粹的轻度润色不构成“生成合成内容”,一般不需要标。

但一旦有可辨识的AI段落、AI配图、AI配音,或者对内容做了实质性改写,就比如进入标识范围。

然后再发布的时候,注意一下,别用截屏、重新编码、导出时清理元数据这些骚操作把隐形标识洗没了,这既可能会导致内容平台给你打标,账号降权,还可能踩到删改标识的红线。

对于认真创作内容、用手码字、剪辑视频的人,当然是利好。

而对于很多用AI发布一些不实言论进行起号,甚至是造谣、诈骗的人,还是需要掂量掂量,现在以数字水印为代表的这一套的隐性标识,起的就是监管和震慑的作用。

同时,也能有效降低互联网上AI垃圾的占比。

写在最后

我自己自然是举双手双脚赞成《标识办法》的。

真实、人味,是我们这个时代,最稀缺的资源。

把AI关进制度的笼子里,是为了让人类,重新站在舞台中央。

未来,属于能被复核的叙事,属于那个,敢签自己名字的作品。

最后,这篇内容,我不需要进行AI声明。

因为,除了部分的AI润色语序之外,每一个字,都是我亲手敲下的。

他至少,是我。

用心写下的作品。

文章来自于“数字生命卡兹克”,作者“卡兹克”。

【开源免费】MindSearch是一个模仿人类思考方式的AI搜索引擎框架,其性能可与 Perplexity和ChatGPT-Web相媲美。

项目地址:https://github.com/InternLM/MindSearch

在线使用:https://mindsearch.openxlab.org.cn/

【开源免费】Morphic是一个由AI驱动的搜索引擎。该项目开源免费,搜索结果包含文本,图片,视频等各种AI搜索所需要的必备功能。相对于其他开源AI搜索项目,测试搜索结果最好。

项目地址:https://github.com/miurla/morphic/tree/main

在线使用:https://www.morphic.sh/