你的智能音箱又一次在你问完天气后,沉默了尴尬的两秒钟。

那个号称“智能”的扫地机器人,被一只拖鞋困在墙角,只能发出单调、毫无感情的警报声,无助地等待救援。

这些我们早已习惯的场景,揭示了一个深刻的困境。

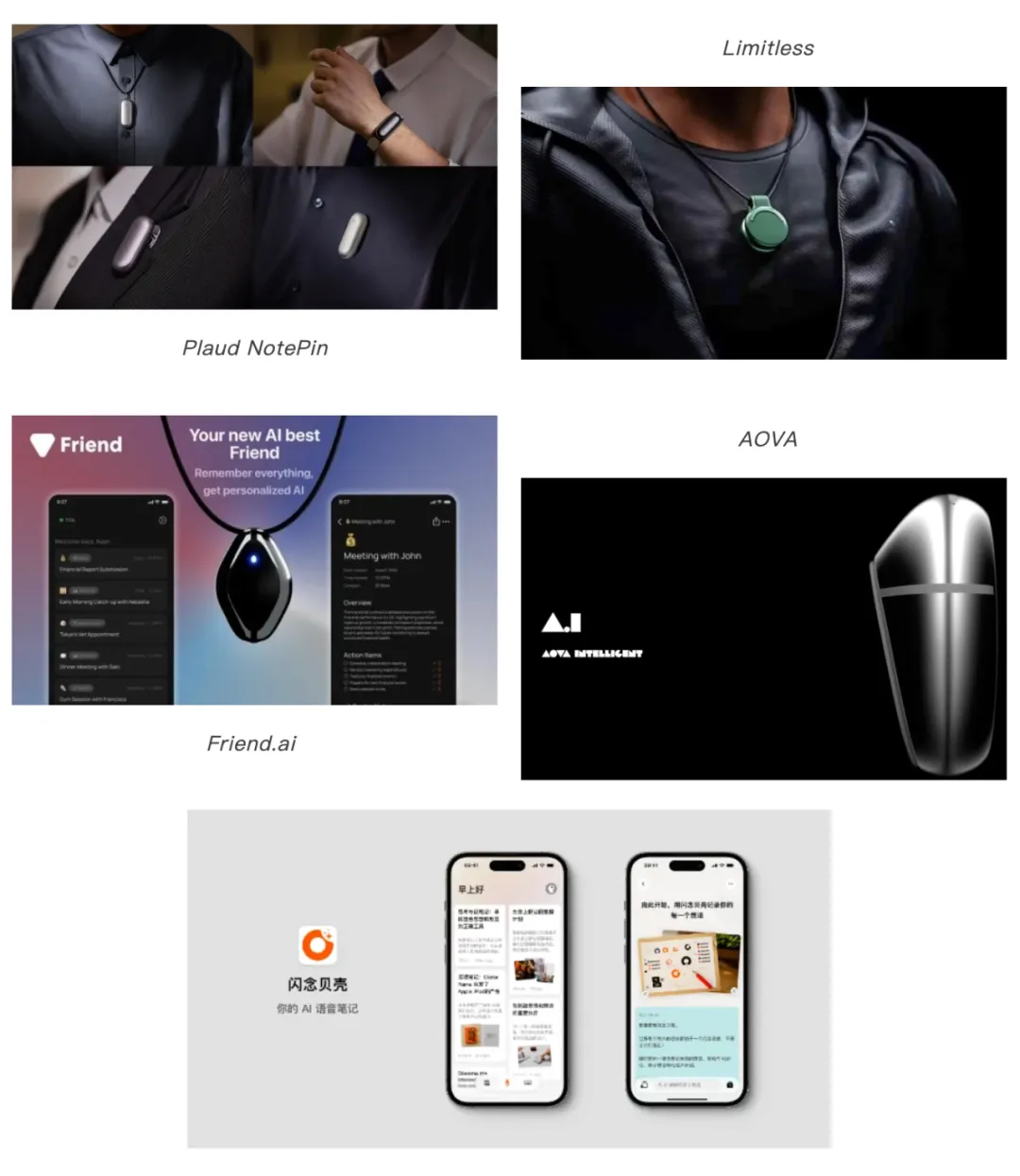

而这个困境,在过去一年从口袋里的AI Pin、胸前的吊坠,到眼镜上的智能助手等新一轮AI硬件浪潮中,不仅没有被解决,反而变得更加尖锐。

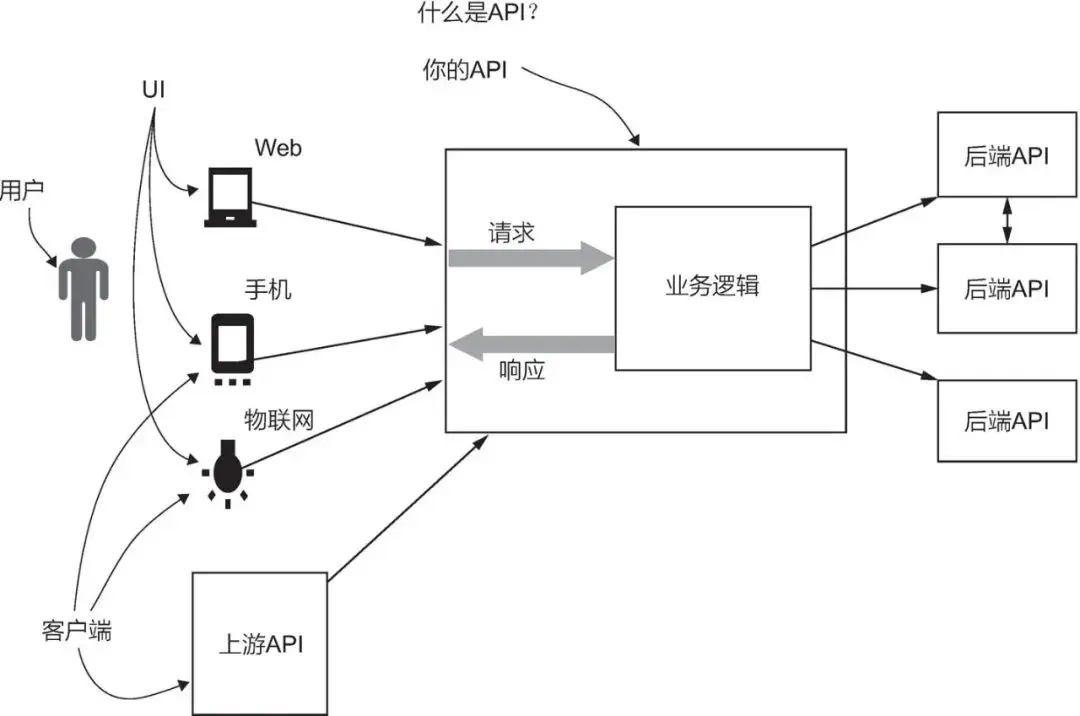

当最初的喧嚣散去,一个略显尴尬的共性浮出水面:今天绝大多数的AI硬件,无论是新是旧,本质上都只是一个装在不同外壳里的“大模型API调用器”。

这背后,是当前人工智能应用最核心的矛盾:我们与之交互的“智能”设备,其大脑和身体是分离的。

它们的“身体”——无论形态是音箱、机器人还是一个精美的别针——在我们身边,但它们真正的“大脑”,那些处理语音、理解指令的复杂AI模型,却远在千里之外的云端数据中心。

每一次交互,都是一次漫长的数据迁徙:你的声音被打包,穿越复杂的网络,抵达服务器,排队等待计算,再将结果传回。

这根连接云端的“数字脐带”,既是它们智能的来源,也成了它们发展的最大枷锁。

这种枷锁,首先体现在以语音为核心的交互体验上。

对于用户而言,网络延迟带来的,是那无法消除的、令人尴尬的交互停顿。

你说“今天天气怎么样”,智能音箱却要沉默两秒,仿佛一个反应迟钝的学童,瞬间扼杀了所有对话的流畅感和愉悦感;

更不用说,你说的每一句话、下的每一个指令,都被打包上传至云端,这引发了巨大的隐私安全焦虑。

而一旦网络中断,这些依赖云端的设备便瞬间失智,变成一个只会说“网络连接失败”的哑巴。

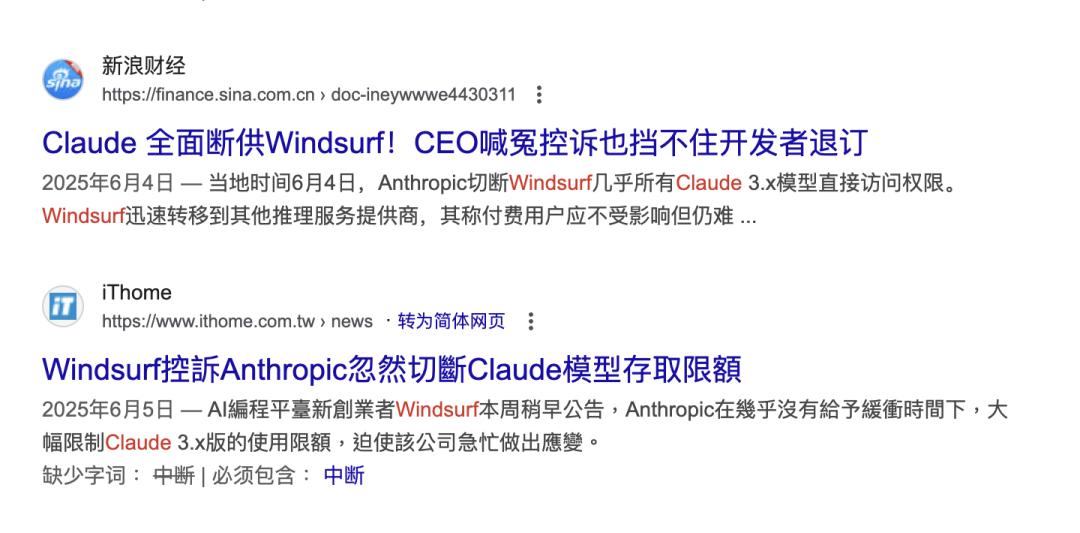

而比糟糕的体验更致命的,是商业上被“卡脖子”的生存风险。

这种模式让硬件厂商的命运完全被上游的API供应商攥在手里,自己则沦为毫无议价能力的渠道方。

这绝非危言耸听,而是正在发生的商业惨剧。

就在不久前,AI编程产品Windsurf的遭遇,就为这个噩梦提供了最真实的样板。

其上游大模型厂商Anthropic在几乎没有给予任何缓冲时间的情况下,大幅限制了Claude 3.x模型的使用权限,导致依赖其API的Windsurf一夜之间陷入瘫痪,CEO的喊冤控诉也无济于事。

这根脆弱的“数字脐带”,随时都可能被剪断。

这种将身家性命寄托于他人善意的模式,正是当前AI硬件赛道最致命的“阿喀琉斯之踵”。

这正是当前AI硬件赛道的阿喀琉斯之踵。

真正的爆发点,不在于谁的工业设计更精美,或谁的营销故事更动人,而在于一个更底层的变革:将强大的AI大脑从云端解放出来,植入硬件本身。

整个行业,都在等待一个时刻:剪断那根脆弱的“数字脐带”,将大脑装回身体。

这股将AI能力下沉到终端的浪潮,并非无人察觉。

近来,开源社区确实涌现了不少选择,许多公司都慷慨地开放了自家的模型。

然而,一个普遍的现实是,这些模型大多体量庞大,动辄7B(70亿)、13B(130亿)甚至1000B(一万亿)参数。

它们或许在服务器上表现优异,但一旦尝试将它们塞进小小的硬件里,功耗和成本便会成为难以逾越的大山。

更像是一个美好的理论可能,而非一个可落地的工程现实。

而就在此时,事情有了转机。

这个转机,并非某个单一事件,而是在行业中回响的一连串惊雷。

比如硬件生态最强大的玩家苹果 ,将自己的AI战略完全建立在“端侧智能”的基石上;

而控制着移动操作系统的谷歌 ,开始将轻量的Gemma3-N模型深度集成进安卓;

即使是微软,也将自己家的Phi-3模型直接宣告能在手机上运行,向“小模型无法强大”的铁律发起挑战。

当科技巨头们终于调转庞大的船头,驶向这片“新大陆”时,他们发现,早已有人在这里深耕。

面壁智能(ModelBest)就是其中最坚定的先行者之一。

早在“端侧AI”成为巨头们发布会上的热词之前,这支团队就已笃定云端API路线的局限,并确立了以提升“知识密度”为核心,在端侧“以小博大”的独特技术路径。

这并非一句空话,而是通过一系列扎实的开源行动来践行的。

从2024年初开始,他们围绕其“面壁小钢炮”(MiniCPM)系列,稳步地构建着自己的“端侧AI弹药库”。

他们没有满足于发布单个模型,而是系统性地推出了一整套解决方案:从高效的端侧基座模型MiniCPM-2B,到能理解图像的多模态模型MiniCPM-V,再到如今赋予AI“声音”的VoxCPM。

这一连串的开源发布,对于那些渴望摆脱“API盒子”束缚的硬件开发者而言,意义非凡。

当行业里充斥着动辄百亿、千亿参数的“云端巨兽”时,MiniCPM系列几乎成为了他们在端侧这条道路上唯一完整且可信赖的选择。

它提供了一个清晰的答案:“如果你想创造一个拥有本地大脑、真正属于自己的智能产品,这里有你需要的全套开源工具。”

然而,有了能思考的“大脑”(MiniCPM基座)和能看见的“眼睛”(MiniCPM-V多模态模型)之后,要让AI硬件真正摆脱冰冷的机器感,实现与人无缝、自然的交互,还缺少最关键的一环: 一个能与之自由“对话”的、媲美真人的“声音” 。

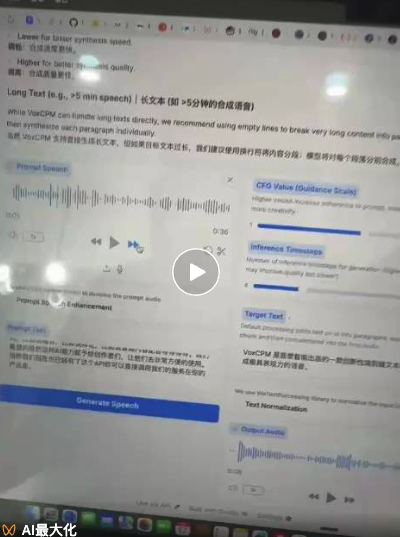

这块赋予AI硬件“灵魂”的最后拼图,正是面壁智能联合清华大学最新开源的语音模型——VoxCPM。

它的使命非常明确: 在极低的资源消耗下,解决端侧AI交互中最核心的语音生成难题,创造出自然、流畅、富有表现力的人声。

这意味着,未来的智能设备将不再是那个发出单调电子音的“哑巴”,而是能与你实时、生动交流的伙伴。

它的参数量仅有0.5B(5亿),却实现了媲美真人的语音生成能力,并且能在消费级硬件上超实时运行。这不再是一个简单的“把模型做小”的数学题。

正如行业里专家所指出的,在端侧模型这个新战场,比拼的早已不光是参数尺寸,更是谁的性能好、运行流畅稳定。

VoxCPM之所以能做到“小而强”,正是得益于面壁在模型算法、推理框架、训练数据等方面的深厚积累。

所以,VoxCPM的出现,其意义远不止于一款优秀的语音模型。

它更是一个强烈的行业信号,一次关于“端侧生成式AI”这条路能够走通、成功的“概念验证”。

它所代表的,正是那条能带领AI硬件走出“API盒子”困境的、截然不同的道路:端侧开源。

为了让您能直观地感受到它的效果,请听下面的声音Demo:

如此惊艳的效果,背后是一条截然不同的技术路径。

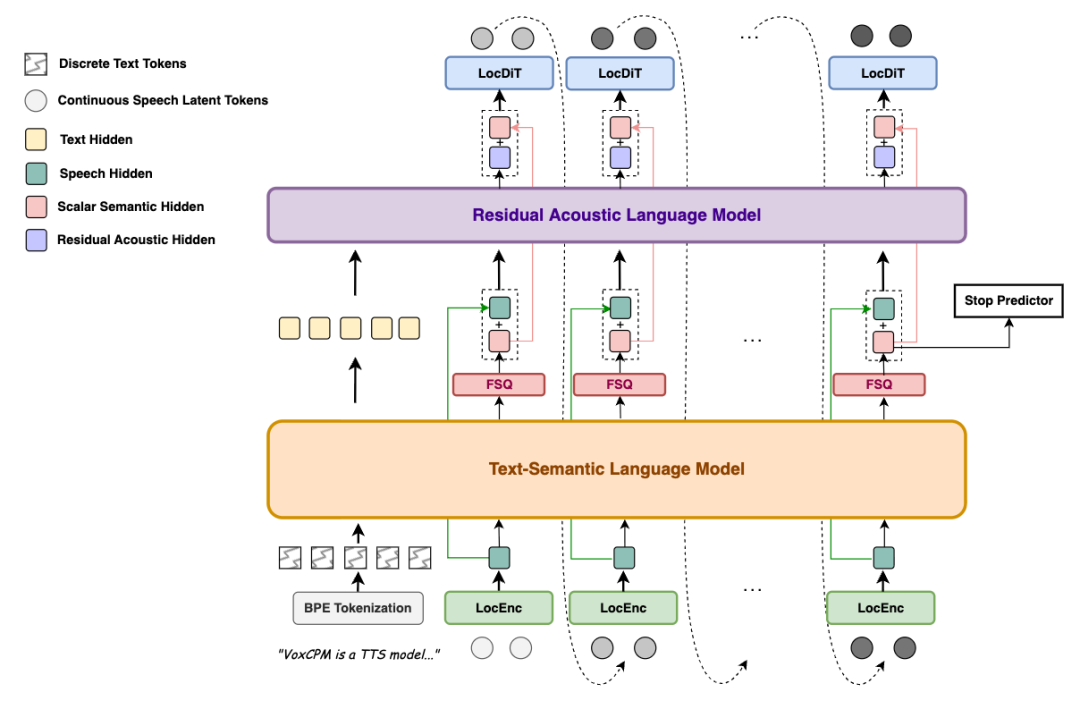

为了走通“端侧开源”这条路,VoxCPM的技术团队选择了一条“非主流”但极具远见的技术路线。

他们没有像多数巨头那样,将声音“打碎”成离散的单元再重组,而是在一个连续的表征空间里直接对声音进行建模。

通过一套精巧的“语义-声学”解耦架构,并引入FSQ(有限标量约束)作为“隐形指挥棒”,实现了模型内部高效的分工协作。

这种创新使得VoxCPM在避免了信息损失的同时,极大地提升了模型的运行效率,最终以仅0.5B的参数规模,在关键指标上达到了同级别SOTA水准。

这套技术方案的成功,相当于直接将过去横亘在AI硬件面前的三座大山(控制权、成本隐私、延迟体验)夷为平地。

当一个强大的模型可以被硬件厂商自己掌握、修改并部署在本地时,他们就夺回了对自己产品命运的控制权 ,能够创造真正独特的体验;

当计算发生在本地,高昂的API成本和致命的隐私风险便迎刃而解;

当交互不再需要穿越网络, 稳定与即时的极致体验便成为可能。

而当这样的技术突破与开源战略相结合时,它就不再仅仅是某家公司的胜利,而是在为一个伟大时代奠定基石。

将VoxCPM这样的核心能力开源,本身就是一种宣言。

它向所有AI硬件的探索者发出了邀请:“不必重复造轮子,拿去用,去创造属于你们自己的、独一无二的产品。”

这一举动,将催生一个远比传统的API模式更健康、更多元的产业新格局。

我们可以预见,未来将出现两类核心玩家的共生:

一类是像面壁智能、Google的Gemma、微软的Phi团队这样的平台型公司 ,它们专注于研发和开源一系列小而强的端侧基础模型,成为AI硬件时代的“ARM”或“高通”,提供核心的“AI引擎”;

另一类则是广大的产品型公司 ,它们可以基于这些开源“引擎”,专注于自己擅长的工业设计、场景挖掘和用户体验创新,打造出百花齐放的硬件产品。

这种开放、协作的生态,正是AI硬件挣脱束缚,迎来属于自己的iPhone时刻所必需的底层逻辑。

想象一下这样的未来:你正在厨房里准备一顿复杂的晚餐,手忙脚乱之时,戴着的智能眼镜早已“看”懂了你的意图。

它没有等你开口,便在你的视野一角,用AR(增强现实)清晰地标注出了下一步所需的香料,并低声提示你烤箱预热的时间。

这一切交互自然得如同呼吸,没有尴尬的停顿,没有“正在连接网络”的提示,因为它真正的“大脑”就在你的耳边,而非千里之外的云端。

这幅图景所揭示的,正是“端侧开源”浪潮将带来的深刻变革——它不仅仅是一种技术路线的胜利,更是一种产业哲学的选择。

过去,我们默认“智能”是由少数科技巨头在云端集中生产、再通过API分发的“中央集权”模式。

而端侧开源,则开启了“智能的民主化”进程。

它将创造和定义智能的权利,从云端下放到了每一个硬件制造者的手中,催生出一个更加健壮、多元、富有韧性的“去中心化”创新生态。

在这个生态里,智能不再是千篇一律的调用,而是可以为助听器、工业臂、儿童玩具等万千设备量身定制的独特能力。

这种变革,最终将重新定义“下一代计算平台”的形态。

当强大、高效、即时的端侧AI成为标配,当开放、自由的开源生态成为主流,我们将告别以图形(GUI)和触控为核心的交互时代。

真正进入一个由AI驱动的“环境计算”(Ambient Computing)时代。

在这个新平台中,硬件、芯片(NPU)、操作系统与端侧模型将进行前所未有的深度整合,交互将化于无形。

因此,当前AI硬件的喧嚣,很可能只是AI硬件时代的前传。

那些匆忙登场的“API盒子”,如同智能手机诞生前的功能机,虽有亮点,却难成大器。

VoxCPM和它所代表的端侧开源浪潮,让我们清晰地看到了这个新时代的轮廓。

喧嚣之后,真正的故事,才刚刚开始。

感谢您的观看🥹

我是Max,一个在AI方向持续探索的小学生。

我会持续更新一些AI方向最新最快的产品,技术,思考

文章来自于微信公众号 “01Founder”,作者 “一直在路上的Max”